我十四岁的时候,由于在学校犯了大错,遭到了学校和家长的联手严打,整整一个学期被禁止画画、打篮球和看漫画。作为“拯救这个没救的家伙”的方案,我被送到当时的数学老师家寄宿,每天课后不得去球场,必须早早回来补课做题。

没想到的是,我却因此遇到了我一生中最好的数学老师。此人姓张,是个粗壮高大的汉子,是曾在东北插过队的上海知青。他戴着一副啤酒瓶般厚的眼镜,穿着八十年代最常见的白色短袖衬衫和灰色长裤,每天骑着28寸自行车来学校上班。我曾亲眼见到他仅凭单手就把那些让女老师束手无策的“皮大王”拎起来,按在墙上胖揍。但不知为什么,对我这个数学奇差的家伙,张老师却从未像其他女老师那样让我写什么检查或做什么反省,也未曾对我说过任何严厉或责骂的话。

张老师和夫人的一家住在一起,上海人俗称“嫁过来的女婿”,娘家里房子虽有些许间,但几乎每间房间都住着一家三口人,而我这个寄宿生却分到了一间单独的房间,一张折叠小床,一张八仙桌写字台和一盏台灯,还有一个大号的双卡带录音机。每天放学后开始做作业到晚饭前的时间,张老师会准备一杯牛奶和几块饼干给我做点心,晚饭后会帮我温习各种代数的方程式,还有平面几何的各种练习。在他的细心教导下,我那些每学期都画满各种漫画小人的练习簿,渐渐被代数方程式和各种数学题写满。

老师家里有用不完的答题纸,是每个90年代的孩子都熟悉的那种发黄粗糙的考卷纸张,在被禁止画画前,这种纸从来都是我的画纸。那段时间,每天黄昏时,我在桌子这一边做题时,张老师就在对面用针尖笔刻在油纸上,刻写新的考卷。常年的书写和清晰的思路,练就一手清晰准确的好字,我最记忆优新的,是他的讲课纸、板书和考卷一样清晰整洁。

其实那时候的初中数学课,已经从代数到了平面几何,我很大了才知道,那其实是完全不同的科学分类。但从小对算数的恐惧感却因为“数学课”一直延续了下去。其实画画的人对平面几何和立体几何,都应该是驾轻就熟的,后来张老师也用自己每天对我的教导证明了这一点。

在张老师到我班上之前,因为师资紧张,学校找了一个退休反聘的老教师来上数学课。班上的混小子们知道老教师好欺负,便使劲浑身解数作妖作乱,不仅上课秩序一塌糊涂,整个班还成绩大跌。老教师人善被人欺,眼见管不住眼前这帮小混蛋,只得摆摆手告退。

张老师来之后,接手了平面几何课。他每次上课,手持一把像盾牌那么大的黄色的木三角尺,那东西拿在他手里非常醒目。你想想,尖锐的90度,60度和30度,亮晃晃的中黄色,在一米八的他手里看起来那么轻巧、听话!在混小子们眼里,这哪里是教具,这就是兵器啊!这玩意儿要是挨到自己头上,想必不太好受,顿然就一个个收起了欺负老教师的刁蛮气焰,现了乖巧老实的相来。然后,他开始讲课,平面几何的内容说的思路清晰,复杂的问题逐步拆解,长长的方程式横着写,一行字到头都丝毫不会歪,画图时,只见他把那黄色三角尺在黑板上一架,用粉笔唰唰画出了舒脆漂亮的几何图形,没错,就连画线的声音都是悦耳的。他画的线有一个很绝的地方,就是末端会因为力度逐渐放松而尖起来,而且最后线总是停的很是地方,不多也不少,“唰”的那么一下,煞是好看潇洒。如此强壮的老师,又画的那么一手好线,班上平日脑子里都是武打招数的混小子们看着,都知道此招厉害,都对他服服帖帖的。

在寄宿的那段时间里,每天晚上睡觉前独处的片刻,我便用录音机放磁带听会儿歌。那是一张专辑才只有9块8的时代,捧着一张张展开的磁带盒纸,背面是密密麻麻的歌词,正面是麦田里年轻的张雨生(彼时在我眼里那可是大哥哥的样)。他的声音那么透亮,即便音量放到很低仍可以听得一清二楚。那张专辑叫《大海》,有首歌叫《我是一颗秋天的树》。窗外是渐入夜的大学校园家属宿舍,窗外就是树,伴随着初夏的虫子叫。从窗口外望到对面的楼,那年代每家的生活方式都类似,类似的一家三口,一家人吃类似的晚饭,看同样的电视剧,穿的都是类似的裤衩背心,一家人互相催促彼此洗澡早点睡觉的光景。

我睡觉的这间房间,平时也是老师给学生补课的房间。那阵子,许多老师都在自己家里开班补习,每次交个5块10块的。很多白天一起上课的混小子们,晚上也会挤在老师们拥挤的家中桌前,淌着鼻涕一道题一道题的在那里解着。如果做不出来,又不好意思问,就只能把下巴垫在手上看着卷子发呆。张老师总会很恰当的在合适的时间过来问你,“做不出来啦?”,然后解给你看。

混小子们最大的乐事,是乘老师转身去别的房间的瞬间,马上聚头在一起说些下流笑话,话题无非都是年级里发育最好的女生的胸有多大之类的。形容的最绘声绘色的那个家伙总是最受欢迎的,说完之后大家贼眉鼠眼地笑个不停,有时太兴奋,连老师回来了,还是忍不住扑哧扑哧笑个不停,最后只能挨个头上一记记毛栗子。

有几次,补习班会来几个女生,气氛立刻大不一样。这时学习气氛会很浓郁,混小子们心情都会非常亢奋,解题速度也大增,没有比在解题期间偷瞄几眼黄色的台灯下平日从未有机会近看的女生的面孔更美好的事了。补习末了,大家在夜色下走出老师家门,边走边闲聊几句,随便说点什么,也无所谓女生是不是班上最好看的那个,能一起走一段夜路,随便说点什么,那就是十四岁美好的夜晚了。

别小看这十几分钟的夜路,我就是在这样的路灯下,第一次看到了同学藏在包里带来的《七龙珠》,从此世界打开了一道新的大门。还有一次,也是在路灯下,一个大我好几岁的高中生(曾是数学老师以前的学生)跟我绘声绘色地口述迈克尔杰克逊的德国演唱会的开场。他说:你知道吗?五分钟他没有动一下啊!整整五分钟!

在这一学期,学校进行了教育改革。提出“上午上课,下午从事各种手工劳动”的时间安排,由任课老师们带头,教学生们做各式各样的手工劳动。数学老师担任的是木工课,他在东北插队时,做的就是木工。直到今天我才明白,他那把盾牌一样不知哪里买来的黄色三角尺,一定是他根据需求自己打的!在他的木工课上,混小子们照旧老老实实地拿起榔头和凿子,根据他的指示学习木工技术。在那个学期,我第一次学会了怎样打榫头,还学会了用缝纫机做一个双肩背包。很快这一学生们无比喜爱的学期,就在升学考的压力袭来之下又改回了原来的升学制,并且加重了学习任务,这一次教育改革,以老师班子调整、学校为保升学任务为重而重新按成绩分班成为了彼时的结局。可我就记得木工课上,张老师在木头上教我们给榫头划线时,铅笔线依然是末端“唰”的一下,潇洒地尖起。

就这样,我渡过了没有画漫画,每天只能完成学校功课的一整个学期。一心一意的学习产生了良好的效果,期中考试,我的数学“令人惊奇”地考了98分,另一个同补习的混小子,此前跟我一起在老教师课上作妖的哥们儿考了96分,这都是我们自小学二年级之后就再也没有发生过的事。当报出分数时,我俩不禁“啊?”的叫出声来,就像樱木和宫城在山王面前完成了那一次空中接力一样彼此难以置信地惊喜地对望着。而且,由于我“知耻而后勇”,把所有打篮球和画漫画的时间全都用在了做作业上,我的语数外各项分数均排在全班数一数二,最后总分得了全班第一。这也是我这辈子文化课成绩的顶峰,顺利达成了不良少年大翻身的传奇,成为老师们(除了张老师自己)口中相传浪子回头的良好典范。

不过,自那以后,我的数学成绩便再也没有好过,一直到大学,数学成绩仍是令我充满羞耻的东西。其实我一直都碰到过很好的数学老师,他们也都很努力的教我,并装出对我充满期待的样子,但我只能说抱歉了。后来我自己当了老师之后,才知道那一个学期的数学课,对一个老师来说,是多么的高的成就。

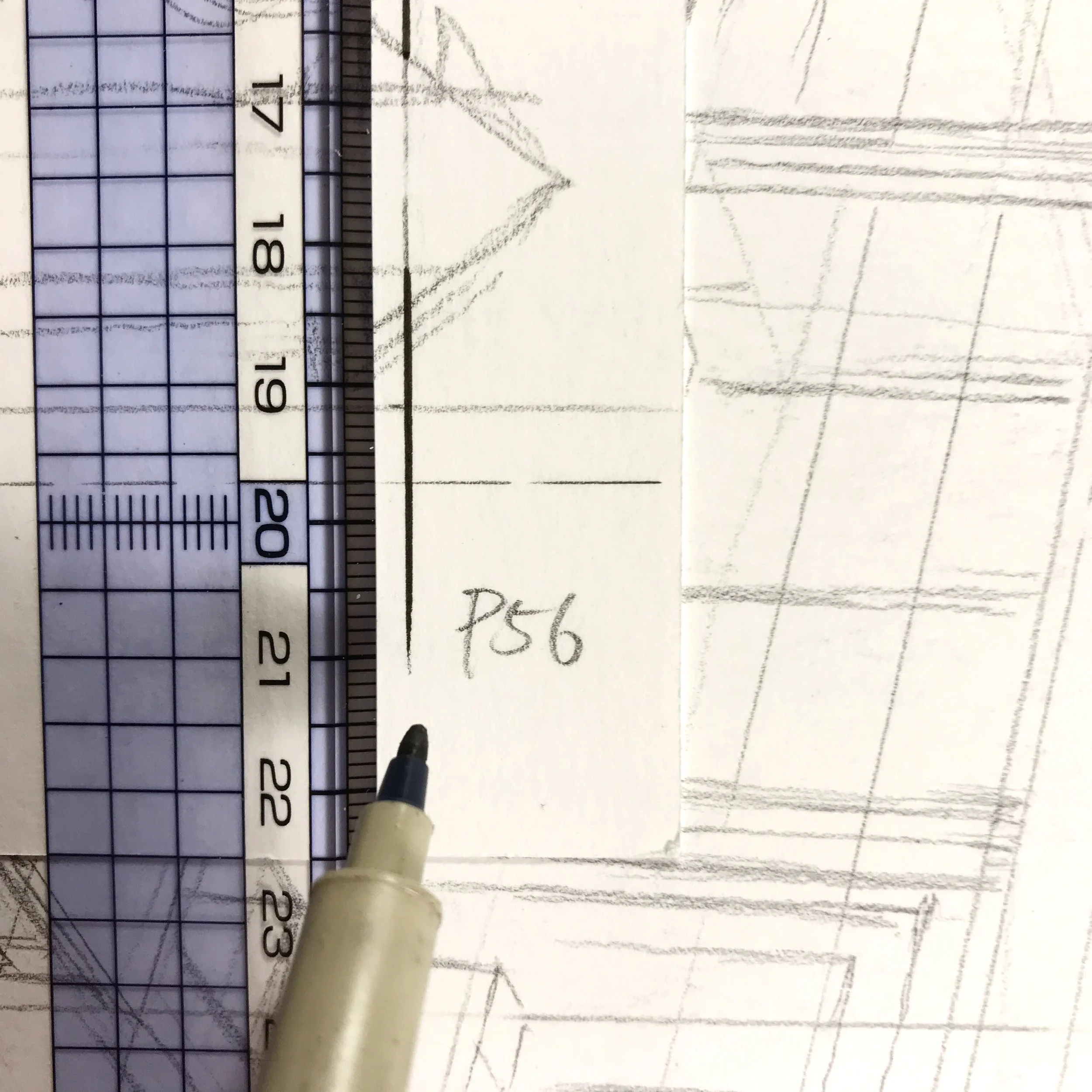

这么多年过去,那些“摊鸡蛋啊狗摊鸡蛋”的几何方程式全都忘光了,就连坐在台灯下对面的女生的脸也都不起来了,但张老师啊张老师,我每次在用尺画漫画格子的时候,还是在模仿你那潇洒的尖起来的线尾呢。