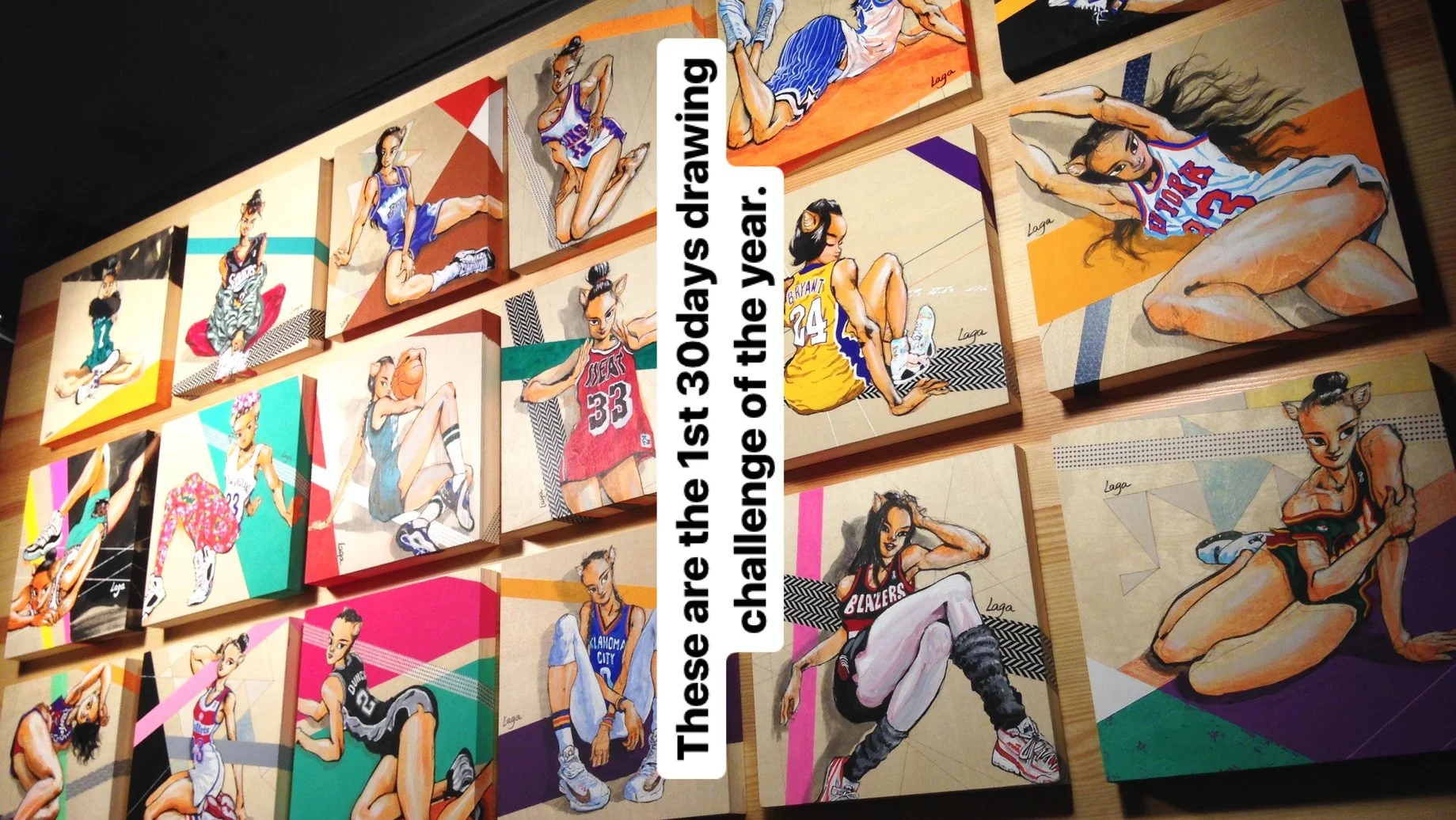

Day 15: Vancouver Grizzlies,画上Air Jordan 11 Concord, 是因为卤蛋那场对灰熊的比赛里最后6分钟拿下19分的神奇表演。当年灰熊的队徽有北美原住民的元素,也很好看。(后来才知道灰熊移到孟菲斯去了)

Day 16: Miami Heats,这一张是开了直播画的,人生中唯一一次,一口气画完。当年的莫宁真是条汉子。

Day 17: Milwaukee Bucks, 这张想的画的是猫咪洗脸的动作,画到一半就觉得颜色搞毁了,坚持瞎搞下去,最后还是完蛋了,但随他去吧😄。

Day 18:Minnesota Timberwolves,鞋头应该都记得这双鞋—Nike Air 3 Garnett,那个蓝色的渐变和鞋底的原子图案,像🦋一样,太漂亮了。

Day 19: New Orleans Pelicans, 在我当年看球的时候还没有这支球队,不过它的队标设计的非常好,曾拿它来用作图形设计的教案。这天突发奇想,来了个新奥尔良凉皮•弗里达•东北大花面•乱搭。

Day 20: New York Knicks, 算是半个主场吧,94年的尼克斯队,也是我最早喜欢的NBA球队(早于芝加哥公牛),尤因可厉害了!这一张尝试了用色粉笔刷皮肤的高光,效果还挺好!

Day 21: Oklahoma Thunders, 杜兰特当年那双带翅膀的KD7,真的靓到飞起!画起来也带劲。

Day 22: Orlando Magic, 我这代人,对同一个奥兰多1号的那两个人,和那身白蓝黑的队服,都是难以割舍的,最后就上衣和秋裤各挑了一样。

Day 23: Philadelphia 76ers, 佛森当年那件球衣是有高反光的绸子质感的,这里配上了同样有高反光的尼龙MA-1,尝试画咧嘴笑的凉皮喵,呃。还得再努力。

Day 24: Phenix Suns, 纳什当年太厉害了,其实我更喜欢巴克利93年穿的那件太阳队队服。再次尝试画咧嘴笑的凉皮。

Day25: Portland Trail Blazers, 为了找德雷克斯勒早年穿的那双鞋,费了不少劲。对这张腿部水粉明暗的画法表示满意。

Day26: Sacramento Kings, 体操妹劈叉劈起来,哎回头看这球衣上萨克拉门托几个字儿还是写的挺好的👍。

Day27: San Antonio Spurs,曾经的央视五台,最爱放的就是我最讨厌的马刺队,我讨厌那支黑白灰的无聊到从不上十佳球的呆子们,直到2007年邓肯在总决赛痛失补篮后懊恼的捶击地面,我才开始爱上他们。基本功万岁。

Day28: Toronto Raptors, 猛龙是卡特的老家,那支恐龙画起来超带劲,还有这双当年的VC2001,我自觉画的不坏!

Day29: Utah Jazz, 眼见就到月底了,我渐渐感受到了稳定的手感和状态,每天开始画到收尾的节奏都已经稳定下来,我仿佛有一种以后画画不再需要铅笔草稿的,错觉😄了。犹他爵士是公牛当年两届总决赛的对手,今天的球迷还记得当年那个罚球前摸下脸跟孩子打招呼的14号杰夫霍纳塞克吗😊?他超准的。

Day30: Washinton Wizzards, 原本想把卤蛋的23号最后一站留到最后,超拉风的球衣,和似乎永远也不会等到复刻的Air Jordan 18.......谁知画完发现漏了一张,正好还意犹未尽。

Day31: Seatle Sonics, 有点依依不舍地画完最后一张,仿佛在状态最佳的时候结束了。当时的感想是,啊好想继续这样画下去啊!

这一路画下来,狠狠地怀了一把90年代美职篮的旧。彼时的NBA,没有无耻的持球走步和习惯性的运球翻腕,也没有九个人看一个的后撤走步超远三分球,更没有贴赞助商标志如膏药一般的紧身球衣,或是神乎其神的高科技环保塑料球鞋,有的只是禁区里的肌肉棒子、粘着你喷垃圾话的碎嘴子、拆挡时要你命的铁肘子、和过了你就是2+1的美男子。 那是看一场篮球还顺带看摔跤比赛的时代,联盟里都是“要么赢球要么回家”的态度,是场上豆大汗珠青筋爆出的拼命三郎、场下西装领带,温柔低沉的男人的世界。

那个时代,已经离我们远去了。